ハウスメーカーのベランダ防水事情

こんにちは。

河合塗装工業営業の伴です。

今日は、豊橋市西七根町むつみね台にある現場へ行ってきました。

今日はベランダの防水工事を行っていました。

トヨタホームのお宅のベランダ防水

この現場は、トヨタホームのお家でベランダはもともと塩化ビニールの防水です。

この上からウレタン防水を施工していきます。

トヨタホームに限らず、軽量鉄骨の家を作るハウスメーカーでは

こういった塩化ビニールのベランダが多いそうです。

鉄骨造の家はシート防水が多い?

地元の工務店の家だと、最近の家はFRP防水が多いですが、なぜ軽鉄だと

塩ビなのかが疑問だったので職人に聞いてみました。

そもそも、一般的な住宅のベランダに施工される防水は、

①FRP

②ウレタン

③塩化ビニールなどのシート防水

ですが、それぞれ長所や短所があります。

FRP 防水は工務店でよく使用される防水

まず、FRPはガラス繊維と樹脂を使った防水で、

ヘルメットや遊具などにも使用される材料です。

施工後の表面を叩くと、コンコンと音がして硬いのが特徴です。

FRPを施工するときは、下地が平らでないと、中に空洞ができてしまい

割れたりする原因になるので、下地の状態によっては施工に不向きだそうです。

ウレタン防水は新築では使用されにくい?

次にウレタン防水ですが、これは液体状のウレタンを流し込んで固めて

防水層を形成する施工方法です。

液体状の材料を使用するので、ベランダの形が複雑だったり、下地の状態が必ずしも

平らでなくても施工できるのがメリットですが、水が長く溜まる状態が続くと

表面がふやけてしまって傷みやすいことがデメリットなので、しっかりと排水できるような

場所の施工に向いています。

なので、プールなどの水を貯めるのが目的な場所の防水には不向きと言えます。

シート防水は防火性が利点

最後にシート防水ですが、防火性が高く燃えにくいため鉄骨造の住宅をつくる

ハウスメーカーが好んで使用するようです。

防水シートを貼り付けて防水性を保つ方法で、水を貯めたり上に物を置いても大丈夫なため、

シート防水が施工されているベランダには上からタイルや人工芝などが置かれていることが多いです。

上に物を置いて紫外線対策してあることが多い

上にタイルを置いたりすることで、直射日光が当たってシートが傷むのを防ぐ目的が

ありますが、あまり勾配を付けずに施工されるため水はけが悪くなりやすく、

湿気が溜まって清潔感を保ちにくいという部分がやや難点です。

塩ビの上からウレタン防水をするときは・・・

今回は、塩ビの上から絶縁工法でウレタン防水を施工します。

ウレタン防水の施工方法には、密着工法と言って直接プライマーを塗ってウレタンを

流し込む方法もありますが、下地の状況や建物の特性によっては絶縁工法を選択します。

絶縁工法を選択する3つの理由

絶縁工法は、下地の上にシートを挟んで、直接下地とウレタン防水がくっつかないように施工します。

1️⃣下地が水分を吸ってしまっている場合

例えば、下地が傷んでいて既に水をだいぶ吸ってしまっている場合に密着工法で施工してしまうと、

防水層が水の出入りを完全に阻んでしまうため、中に含まれた水分が温められて蒸発しようとする際に

防水層を押し上げて、風船のように膨れてしまう恐れがあります。

そういった場合は、わざと中に水蒸気の通り道になる空間を確保する形で絶縁工法を行い、

脱気筒を設置することで水蒸気を外に逃がし、膨れを防止します。

2️⃣傷んだ下地を抑えるため

他にも、下地が傷んでいて表面の状態が良くないときに絶縁工法を行うことで防水の施工中に下地の

干渉を抑える事ができます。

そのまま施工してしまうと、下地の一部が浮いてきてしまったりして表面に出てきてしまったり

施工したウレタンと下地との密着がうまくいかず剥がれてしまう恐れがあります。

3️⃣遊びを作るため

今回は、『遊びを作るため』に絶縁工法を行ったそうです。

これはわかりにくいかもしれませんが、建物は『動く』ため、

その『動き』によって防水層が剥がれてしまうのを防ぐためです。

建物は不動産に分類されるので、『動く』といってもピンときにくいですが、

鉄骨造でも木造でも、家の素材になる鉄骨も木材も、サイディングなどの外壁材も

熱や湿気の影響を受けて膨張と収縮を日々繰り返しています。

ベランダの下地も同じで、やはり膨張したり収縮したりしますが、

その度合は素材によっても異なります。

なので、性質が違う素材に直接貼り付けてしまうと、膨張と収縮の幅が違うため、

密着させた部分がだんだん剥がれてきてしまう原因になります。

そのため、間にシートを挟むことで多少の動きの違いにも対応できるための

『遊び』を作ります。

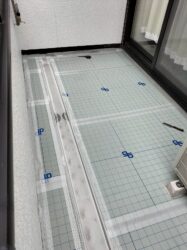

絶縁シートを設置していきます!

前置きが長くなりましたが、今日はその絶縁のためのシートを設置していく様子を

みてきました。

まずは、下地にプライマーを塗布し、その上にシートを貼っていきます。

平場は概ね貼り終わっている状態です。

更にこのシートのジョイントの部分に専用のテープを貼っていきます。

このテープは、中央の部分が防水テープになっており、その両脇がメッシュ素材になっています。

ただの防水テープではだめなのか聞いてみたところ、サイドがメッシュになっていることで、

上からウレタンを流し込んだときに、ウレタン自体が接着剤の役割を果たすそうで、

剥がれにくくなるそうです。

全体が防水テープだと、いずれ経年劣化によってテープの粘着力が低下したときに、まるごと剥がれてしまって

中に下地の浮きを起こす原因になってしまうそうです。

『パッチ』が施工の邪魔をする

ベランダの下地の部分を見ると、ところどころパッチが付いています。

シートを固定する際の釘やビスを打った後に穴に水が浸入するのを防ぐために取り付けてあるものだそうですが、

これがあるので、下地に凹凸ができてしまっていて施工がしにくそうです。

パッチの凹凸があるとFRPは施工できない!

一見そんなに凹凸があるようには見えにくいですが、この僅かな段差がFRP防水だと命取りになるので、

もしシート防水の上からFRP防水を施工する場合は、一旦ウレタンを施工して下地を平らににてから

施工する必要があるため、費用が倍近くかかってしまうことになるのでウレタン防水を行うのが一般的なのだそう。

テープを貼り終えて次の作業に・・・

シートのジョイントと周りにテープを貼り終わった状態です。

これでいよいよウレタンを流し込む作業!・・・かと思いきや、その前にシーリングを施工していきます。

入隅をシーリングで強化

どこに打つかと思ったら、入隅の部分です。

こういった角の部分は、ウレタン防水が『液体状の物を流し込む』という特性上、

切れたりするリスクのある

部分なので念の為に先にシーリングを打った方がより安心なのだそうです。

シーリングの施工が終わったところで、一旦作業は区切りにして乾燥時間を取りながら休憩に入ります。

使う材料一つ取っても、防水の施工は奥深いなぁと感心してしまいます。

無料診断依頼

無料診断依頼